対話をひろげ強く大きな組織へ

国公労連第71回定期大会ひらく

国公労連は8月28日から30日までの3日間、第71回定期大会を東京都内で開催しました。大会には代議員46人、特別代議員33人をはじめ144人が参加。「全員参加型の運動で対話をすすめ、組織を強く大きく発展させ、憲法をいかし、公正で民主的な公務員制度と国民本位の行財政・司法を実現しよう」をスローガンに掲げました。

冒頭で浅野龍一委員長があいさつ(下記参照)を行った後、新年度運動方針案、秋季年末闘争方針案等を笠松鉄兵書記長らが提案。その後討論に入り51本(うち単組24本、ブロック・県国公27本)の発言がありました。

討論では、25年人事院勧告で勝ちとった成果や課題のほか、組織強化の重要性などについて意見が出され、とりわけ憲法・平和課題での発言は、昨年の1本から大きく増え7本となりました。(討論での発言要旨を下記掲載)。

討論を受けて、笠松書記長による総括答弁(下記掲載)の後、採決が行われ、すべての議案が満場一致で可決・承認されました。

中央執行副委員長の中本邦彦さん(全厚生)、中央執行委員の島袋慶三さん(全通信)、吉原太一さん(国土交通労組)が退任し、中央執行副委員長に古澤一雄さん(書記局)、中央執行委員に森川息吹さん(全医労)、太田健太さん(全通信)が新たに選任されました。

浅野委員長あいさつ(要旨)

次世代の育成に全力を

国公労連は結成50年を迎えます。国公労働運動の基本は、平和憲法の実践と労働組合の「原点」の追求です。その原点は1946年に結成された全国官庁職員労働組合協議会の綱領にある①国民生活擁護、②官庁と行政の民主化、③平和な日本の建設という三つの柱から成っています。私たちは「二つの責任と一つの任務」、すなわち国公労働者とその家族の利益擁護と国民全体の利益擁護を一体的に追求し、国民的共同をめざす立場を実践していきます。

被爆者や戦争体験者の高齢化がすすむ中、戦争体験等をいかに後世へ継承していくか、時代の転換点を迎えていることを深く痛感しています。平和とは単に戦争がない状態ではなく、社会正義、ジェンダーを含めた平等と基本的人権が保障された状態を言います。「公務員は戦争の奉仕者にならない」という毅然とした決意で、石破政権がすすめる「戦争する国づくり」を許さず、憲法の根本原則を活かす政治への転換をめざします。

7月の参院選では、自公政権が過半数割れとなりました。一方、排外的主張や過激な差別的政策が注目を集める事態となりました。これは「失われた30年」で被った被害への反発であり、怒りの表出との見方もあります。しかし、その怒りが自民党政治にではなく、外国人や女性などに向けられ、社会の分断を招いているところに大きな問題があります。経済的不安が人々を蝕んでいるのだとすれば、批判を向けるべき相手は資本家に有利な税制、あるいは資本主義の仕組みそのものであるはずです。

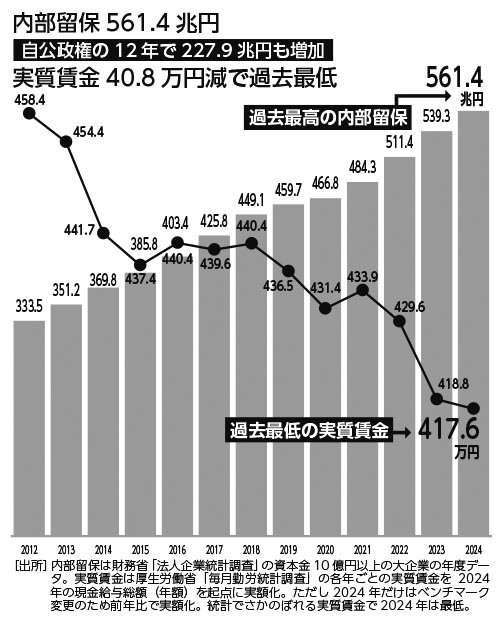

人事院勧告では月例給、一時金ともにプラスとなり、若年層に重点を置きつつ俸給表全体の改定となりました。これは要求の前進面ですが、その背景に日本では生産性が上がっているにもかかわらず実質賃金が引き上げられていないという問題があります。株主配当や役員報酬、内部留保など資本家や企業への分配は高水準である一方、労働者への分配は低く抑えられています。

新自由主義的政策は、こうした問題にとどまらず、競争原理や自己責任論によって国民や労働者の間を「分断」し、公務・公共の役割を縮小してきました。私たちは新自由主義政策を転換し、公務・公共の役割を回復させ、国民や労働者の間に「連帯」を広げるとともに、公務・公共を担う労働者の賃金・労働条件の改善と体制の拡充、公務員の労働基本権の全面回復を強く求めていきます。

国公労連が前進を勝ちとってきた力の源泉は職場の仲間の努力にあります。しかし、その成果が組織拡大に結び付いておらず、組合員の減少に歯止めがかかっていないのも現実です。そのことにより財政面も相当厳しい状況です。私たちは強い危機感を持って、組織拡大にとりくんでいかなければなりません。職場の仲間に労働者階級としての自覚を促しつつ、労働基本権の全面回復を展望し、少なくとも職場の過半数組織をめざします。そしてこれからの労働運動の中心を担う次世代の育成に全力をあげていきたいと思います。

運動の成果への共感ひろげ

組織拡大につなげよう

大会議長に、小池浩之さん(全経済)、佐藤比呂喜さん(国土交通労組)、河戸千秋さん(全医労)の各代議員を選出し、3日間にわたって討論が行われ、この1年間の運動の到達点や運動方針をめぐって51本の発言がありました。

国民本位の行財政・司法確立にむけたとりくみ

「国土交通労組の体制拡充請願署名のとりくみでは、紹介議員が138人、議員懇談では空の安全や物流課題などで理解を深めた。防災庁の設置については、定員の振替ではなく増員が必要」(国土交通)

「裁判所の体制拡充を求める請願署名は衆参両院で採択。『家裁を考える集会2024』『3・13最高裁前要求行動』なども実施した」(全司法)

「地元国会議員要請を粘り強く実施し、大規模災害対応などに共感を得た。県労連の宣伝行動に結集し、公務・公共サービス拡充を訴えている」(和歌山)

「公務・公共サービス拡充を求める請願署名について、全通信では、家族や友人との対話推進とともに1人5筆を目標に設定。さらなる理解と共感を広げていく」(全通信)

などの発言がありました。

労働条件改善、国民的課題のとりくみ

「マイカー通勤手当の改善でガソリン代が概ね賄えるようになる。駐車料金の支給は大きな前進。宿舎については、共益費の引き下げなどを財務事務所に訴えた」(和歌山)

「人事院交渉で独自要求書や職場連判状、組合員からの手紙などを提出して追及を強めた」(大阪)

「職場実態に見合った要員確保に向けて増員請願署名にとりくんでいく。昇格・人事管理の運用改善、窓口取扱時間設定などを実現した」(全法務)

「24人勧の寒冷地手当改悪は生活実態に照らし不合理極まりない。25人勧の本府省業務調整手当も納得できない。高齢層職員の処遇は抜本的な改善が急務」(全労働)

「寒冷地手当改悪に対するとりくみでは、秋田県公務共闘と協力して共感を広げた。光熱費調査を実施し、人事院の指標の不合理性を生計費の点から明らかにした」(秋田)

「25人勧では改善部分もあったが、本省と地方の分断を招くような機関間格差の拡大は断じて許せない。厳しい追及が必要」(全通信)

「日本年金機構の人事評価制度は競争激化で改善が必要。国立感染研が特殊法人化されたが、労働条件維持が困難な状況。労働条件の回復と向上に奮闘する」(全厚生)

「人員体制が不十分であり、外国人育成就労機構に現体制のまま移行した場合に新たな業務を担うのは困難。体制拡充を求める署名にとりくむ」(外国人技能実習労組)

「今夏の参院選などの事情により中央最賃審議会の目安額が遅れている影響で、地方が審議会の運営に苦慮している。審議員の旅費など必要な予算の確保を」(青森)

「ハンセン病資料館分会では全職員を対象に労働実態調査を実施。3割近くから回答があった。組合に期待する職員の声も。拡大めざし奮闘したい」(国公一般)

「定年延長で賃金が6割程度になった。退職手当をあてにしていたが、それも延長。再任用職員の処遇も劣悪。非常勤職員も含めた処遇改善のとりくみ強化が急務」(中部ブロック)

「25春闘で2度のストライキを敢行。国立病院では国家公務員との大きな賃金格差が是正されていない。国立ハンセン病療養所では入所者が減少し、欠員補充もなし。署名にとりくむ」(全医労)

「地域手当の改悪で、埼玉は全県で4%になった。全国一律最低賃金制度の確立のとりくみへの結集など、地域間格差解消のための運動強化が必要」(埼玉)

「タイムカード打刻以降に残業している職場実態などがある。長時間労働是正に向け、客観的な勤務時間の把握の徹底を」(宮崎)

「25春闘では全医労のストを支援。全労働神奈川支部が独自にすすめた壮年層の賃金改善を求める連判状に県国公全体でとりくみ、行政相談も例年どおり実施した」(神奈川)

「重点要求を明確化し、その要求を必ず取りに行くという決意のもと地域全体でとりくむことが大事。人事院本院に地方の声を届けるため、意見を国公労連へ集中させることも重要」(九州ブロック)

「非常勤職員の『3年公募要件』が撤廃されたものの、能力実証の評価でこれまで以上に厳しい面接が行われている。休暇制度や赴任旅費の改善も課題」(全労働)

「今年の人勧は人事行政諮問会議の最終提言を反映するものとなったが、労働組合の要求に真摯にとりくまない人事院の姿勢は問題。比較企業規模を一律に1000人以上とすべき」(国土交通)

「駐車場料金の支給はこれまでの運動の成果。今後は上限をなくし全額支給を訴えていきたい」(島根)

「秋田県の最賃は全国最下位レベル。地域間格差解消のためにも、地域のとりくみに結集していく」(秋田)

「高齢層職員が賃金面で置き去りにされている。同一労働同一賃金の観点からも不合理。高齢層が希望の持てるとりくみをすすめてほしい」(開建労)

「34年ぶりの3%以上の賃上げや駐車料金支給などの成果を宣伝し、組織拡大につなげたい」(全司法)

「参院選における演説で、政党の党首が『極端な思想の公務員を洗い出すのがスパイ防止法』などと発言。これに対し国公労連は抗議声明など何らかのアクションを」(栃木)

「今年は被爆80年。公務員は二度と戦争の奉仕者にならないとの思いで平和のとりくみをすすめてきた。核兵器は人類と共存できない」(国土交通)

「8月8日に『国公労働者平和のつどい』を長崎市内で開催。被爆者の末永浩さんを講師に招き、被爆当時の状況を学んだ」(長崎)

「改憲を許さないとりくみとして、連合埼玉などとともにオール埼玉総行動に結集。昨秋国公労連が作成した成果チラシを対話のツールとして活用。今年も作成を望む」(埼玉)

「全司法も加盟している憲法会議は結成60年を迎え、『憲法トーク』をオンラインで実施。若い世代とともに憲法を考える機会をつくることが重要」(全司法)

「沖縄支援・連帯行動や原水爆禁止世界大会には採用5年以内の若手が多く参加した。実際に見て、聴いて、感じるという体験型のとりくみが大事」(全通信)

「莫大なコストをかけて強行されている辺野古の新基地建設は、安全面からも許されない。現地で見て、感じて、広げていく沖縄支援・連帯行動に多くの参加を期待したい」(開建労)

などの発言がありました。

組織強化・拡大、国公共済会拡大のとりくみ

「25春闘を『ニコニコ春闘』とネーミング。レバカレでは26春闘のネーミングを考える分科会を開催予定。26春闘では歌って踊れるようなデモ行進の実現をめざす」(大阪)

「中高齢層職員の給与改善、マイカー通勤手当など労働組合の運動で勝ちとった成果を内外にアピールすべき。今年もポテッカーなどの作成をお願いしたい」(全通信)

「とりくみの成果を伝える情報発信の方法を工夫すべき。『With you』の配布については、新規採用職員の手元にタイムリーに届けられるよう早めの対応をお願いしたい」(中部ブロック)

「地域運動を維持するためには、要求を結節点とした結集を強めることが重要。要求が前進している今だからこそ、制度要求が実際に動くということを若手組合員にライブで見せていきたい」(九州ブロック)

「組織人員の減少が続く状況下でも、日常的なとりくみを地道に行うことによって高い組織率を維持している支部もある。国公労連の組織強化・拡大プロジェクトチームに参画し奮闘したい」(全法務)

「組織拡大をめざし『新プロジェクトK』など単組独自のとりくみをすすめている。全労働大阪基準支部など他単組からの学びも活かして新採拡大を実現。組合員の資源を活かして仲間づくりに奮闘する」(国土交通)

「職場と地域の立て直しに向けて国公労連も積極的に足を踏み出してほしい。とりわけ人事院職員組合の再結成の課題は重要。とりくみ強化に期待する」(全労働)

「非常勤職員の月給制や生理休暇の有給化などの実現に向けとりくみ強化を。本省庁対策については専門委員の配置も必要。レバカレは国公全体で盛り上げたい」(国公一般)

「職場では組合員でなくても賃上げの恩恵を受けられるなどの声があり、運動の成果が知られていない。組合員との対話や学習が必要。労働運動も柔軟なアップデートを」(全通信)

「各組織における加入拡大の好事例を共有できる場をつくってほしい」(東北ブロック)

「4月の新規採用職員が自死された。日常的な対話の継続で職場の仲間や組合員に寄り添うことが必要」(愛知)

「国公労連の定期大会は2日間での開催を検討してほしい。役員の後継者不足で活動休止の危機も。ゼロベースで組織と運動のあり方の再構築が急務」(福島)

「次世代の担い手育成が大きな課題。県国公では、要求実現に向けて各単組が連携を強めていくことが必要」(岡山)

「組織人員の減少が続いており、組織財政会議で議論を重ね、活動内容や事務局業務の分担などを見直した。行政相談会などの実施を見送るかわりに青年企画を実施。SNSの活用もすすめている」(熊本)

「独自の行動はできていないが、県労連と公務共闘には結集している。幹事会には一部の単組しか参加できていない。各単組本部から県国公への結集を呼びかけてほしい」(青森)

「パーティー形式の春闘討論集会や新歓スタディコンパには、多くの青年組合員が参加。組合の重要性を理解し、来年は後輩を参加させたいなど好意的な声が寄せられた。次世代育成に向け、声かけを恐れず活動を体験させていくことが重要」(北海道)

「MTA(みんなで楽しく安全に)が合言葉。機構拡充と大幅増員を求める決起集会では大幅増員に向けて意思統一。120人の参加でBBQレクも」(近畿ブロック)

「組合員の減少に拍車がかかっている。組合を知ってもらうためのレクを11月に実施予定」(島根)

「本省庁対策については、この間の活動停滞に組合員から不満の声がある。本省組合員が減少する状況のもと、国公労連からの具体的な行動提起が必要」(国土交通)

「組織拡大は最重要課題だが、その実践には困難も。『対話をすすめる5つのレシピ』は、職場での声かけや勧誘する側のチームワーク醸成などに優れた資料。失敗を恐れず、柔軟な発想でとりくむことが必要」(岩手)

「国公共済会の総合パンフレットはページ毎にコピー配布しやすい形にするなど工夫を。他制度との比較においても、より魅力を発揮できる制度にしてほしい」(中部ブロック)

「人事院職組の再結成について、待ったなしでとりくむ必要がある。組織拡大は掛け声だけではすすまない。人事院の中には労働組合を必要と思っている人たちがいる。国公労連は実践で示してほしい」(全労働)

「役員の担い手不足で悩んでいる。次世代育成の意識から、春闘期の議員要請行動などに若手組合員にも参加してもらっている」(富山)

などの発言がありました。

女性協活動報告

ジェンダー平等な職場をめざして

女性協では、誰もがいきいきと、誇りをもち、安心して働き続けられる労働条件の確保と採用・登用の推進、非常勤職員の雇用の安定などを求め、人事院及び内閣人事局との交渉を実施しています。各交渉では、「増員」「両立支援制度の拡充」「職場環境の改善」などを訴えました。特に6月の人事院交渉では、国公女性交流集会で作成した「一言要求タペストリー」を手交し、「介護休暇の取得要件の緩和」など、記載された要求の実現を求め、追及しました。第54回国公女性交流集会は、6月に長野市内でオンライン併用開催し、120人近くの仲間が結集しました。記念講演等を通じて、憲法の重要性や、戦争の実相を知り、平和を守り後世へ語っていく大切さを学ぶことができました。国公女性交流集会は、女性協の活動をすすめる上で、貴重な機会となっています。

このほか、年2回の全国代表委員会では単組・ブロック・県国公の課題を共有し、女性組合員が集まり対話するきっかけとして提起してきた「折り鶴行動」には、今年も3000羽以上が寄せられました。子育てや介護の負担はいまだ多くの女性に課せられており、ジェンダー平等の観点から見ても、女性の登用はまだまだ進んでいない状況です。しかし、黙っていては何も改善しません。これからも声を上げ続け、誇り高く要求を掲げ、運動を前進させていきます。

青年フォーラム活動報告

交流の最高の場となったConnect

昨年の10月12日に開催した総会では笠松書記長を講師に、国公労働者が歩んできた運動を振り返りながら労働組合の成果について学習し、国公青年フォーラムの方針を確立しました。

12月7から8日にかけては国公青年交流集会2024Connectを香川県で開催しました。四国ブロック国公の協力のもと現地の青年たちと実行委員会を結成し企画をすすめ、114人の青年が結集し、うどん作りや琴平めぐり、夕食交流会、学習会を含め、単組を越えて交流することの重要性を再認識する最高の機会となりました。

2月15日に開催した春の国公青年セミナー2025では国会見学を行いました。その後、当時注目されていた103万円の壁や社会保障について学習を行いました。

6月22日から23日にかけて開催した夏の国公青年セミナー2025では笹ヶ瀬調査政策部長を講師に国公労連における交渉の持ち方について学習し、交渉で踏まえるべき点や交渉の重要性を理解することができました。また、翌日実施した人事院・内閣人事局・財務省との交渉では青年職員が置かれている厳しい実情を、各当局に生の声で伝えました。

10月11には国公青年フォーラム総会を開催して今後の運動方針を確立します。また、10月11から13日にかけては全労連の「レバカレ」が開催され、その2日目(12日)には国公青年フォーラムが分科会を設け、「なぜ労働組合に入ったのか」、「なぜ役員を続けているのか」など意見交換するとともに、公務と民間の連携の重要性などを訴えかけたいと考えています。

財政方針

次年度は組織拡大に予算を

2024年度一般会計、特別会計は共に予算の範囲内での執行となりました。また、基金特別会計に寄付金があったことが合わせて報告されました。2025年度予算案では、納入人員の減少により、一般会計へ基金特別会計より3500万円を繰り入れたことと、2024年度組織財政検討委員会から答申されていた闘争特別会計の会費納入部分の一般会計との統合については、2025年度はレバカレ2025への結集と国公労連結成50周年事業にかかる費用捻出ために今年度は統合せず予算編成したとの報告・提案がありました。

この報告・提案に基づき予算等小委員会が開催され、一般会計に基金特別会計から3500万円を繰り入れた予算になっており、節約執行を求める意見が出されました。また、組織拡大が重要であり、それにかかる予算執行を求める意見が出されました。

以上の予算等小委員会の報告を受け、決算報告・会計監査報告は拍手で、2025年度財政方針案等は満場一致で可決されました。

国公共済会

加入拡大へアピールを

大会に提案された国公共済会2024年度事業・活動報告および2025年度事業活動・方針案、役員体制案はいずれも満場一致で承認されました。

具体的には、2024年度の加入状況は、前年比で加入者約800人の減少、掛金収入で約6000万円減収、一方、給付の状況は、約9900万円減少しました。

剰余金処分案として生命特約については、赤字となったため異常危険準備金を取り崩すこととし、その他の共済(生命、団体生命、医療、火災、交通、団結、慶弔)は、すべて個人及び組織の還元金に充てることを確認しました。

共済会の加入者拡大には、学習会が有効であるため、学習会を開催した単位共済会に補助を出すこととしました(詳細は別途指示)。

また、共済会への加入は国公労連組合員の権利・メリットであるとして、民間生損保より有利な共済会を組合員及び未加入者にアピールし、国公労連・国公共済会の加入拡大を図ることを確認しました。

総括答弁

3日間にわたる熱心な討論ありがとうございました。全体で51本の発言をいただき、運動方針を厚く補強していただきました。職場や地域での実践的な経験や教訓を多くの代議員・特別代議員から発言していただきました。職場・地域で大変な状況のなか、苦しみ、もがきながらも、要求・組織を前進させようと奮闘しているみなさんや職場の仲間の姿が浮かび上がってくるような、すばらしい発言ばかりでした。

公務・公共サービス拡充めざし世論形成を

国民本位の行財政・司法の確立のとりくみでは、公務・公共サービスの拡充を求める請願署名と単組の増員請願署名を両輪でとりくむ重要性、今後の課題として、さらなる世論形成の必要性が語られました。

裁判所や技能実習機構など、新規施策にともなう業務の増加に対して、必要な人員が配置されないということは明らかにおかしいと思います。対話や集会、SNSの活用など、あらゆるものを駆使して、そして単組・ブロック・県国公が一体となって私たちの役割や実態を訴えていけば、理解は間違いなく広がります。さらなる世論形成にむけてお互いに努力していきましょう。

あらゆる格差なくし労働条件改善を

労働条件改善のとりくみでは、この間の前進を組合員・労働組合の力で勝ちとってきたということをあらためて確認したいと思います。ただ、私たちの要求や生活と労働の実態からはまだまだ不十分で、そうした点を前進・改善させていかなければなりません。機関間、地域間、職員間の格差は許されません。とりわけ、中高齢層職員や地方出先機関で働く職員が今の改善の流れから取り残されている実態は直ちに解消しなければなりません。そのため、みなさんから発言のあった多くの教訓を踏まえて運動を推進していきます。

一方で、現行の人事院勧告制度のもとでの賃金をはじめとする労働条件改善には限界があります。やはり労働基本権の全面回復なしには私たちが望む真の労働条件改善はなし得ません。したがって、労働基本権の全面回復に向けた運動も併行して展開していきます。

ふたたび戦争の奉仕者にならない

今大会の特徴としては、憲法・平和課題での発言が多かったということです。それだけ、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルによるガザでのジェノサイド、日本における大軍拡、被爆国日本で平気で語られる核武装論など、これまでの平和が崩され、その脅威への危機感の表れではないかと思います。

平和でなければ、安心して暮らすことも、仕事も労働組合活動も満足にできません。ましてや私たちの仕事は、いのちや暮らし、権利を守ることですが、ひとたび戦時になれば、真逆のことを業務としてすすめなければならなくなります。

憲法尊重擁護義務を課せられた国公労働者として「ふたたび戦争の奉仕者にならない」のスローガンのもと、平和のとりくみと憲法に立脚した運動をすすめていきます。

職場と地域の活性化を

組織強化・拡大について、近年多く発言をいただいているところですが、それにも増して多く発言をいただきました。それだけ、大変で厳しい実態があることの裏返しです。要求実現に向けた運動や新規採用者をはじめとする組合員拡大も基本的に実践するのは職場や地域組織、そして、その組合員のみなさんです。職場と地域の立て直しが急務です。職場や地域の声に耳を傾けてともに困難を乗り越える必要があります。職場と地域の立て直しには何が必要で何をしなければならないのか、といったことを単組本部とも力を合わせながら一緒に議論し、一緒に対策を講じていきたいと思います。

また、ゼロベースからの組織と運動のあり方の議論をはじめ、多くの代議員・特別代議員から出された問題意識も含めて、「組織強化・拡大プロジェクトチーム(仮称)」を立ち上げ、議論をすすめていきます。

要求実現も組織強化・拡大も一朝一夕にいきません。日々の組合活動において、良かったこともうまくいかなかったことも共有して次の段階に踏み出す、この繰り返しを実践、継続していくことが大切です。

国公労連は10月1日で連合体化して50年を迎えます。2025年度こそは必ず増勢に転じる、少なくとも増勢に向けた転換の年にする、このように50年の節目にふさわしい年となるようお互いに奮闘していく、そのことを呼びかけます。

役員選挙では、すべての候補者が信任され、新執行体制が決まりました。今大会で、中央執行副委員長の中本邦彦さん(厚生共闘)、中央執行委員の島袋慶三さん(全通信)、吉原太一さん(国土交通労組)が退任し、新たに中央執行副委員長に古澤一雄さん(書記局)、中央執行委員に森川息吹さん(厚生共闘)、太田健太さん(全通信)が就任しました。

2025年度国公労連書記局の体制

※《 》担当三役、◎は部長

総務財政部《笠松》

◎大門、小林

組織教宣部《古澤》

組織担当

◎伊吹、太田、中本、鎌田

教宣担当

◎森川、井上、西口、鎌田、中本、瀬戸口

調査政策部《笠松》

◎笹ヶ瀬、関口、西口

共済事業部《千葉》

◎千葉、大杉、小川、葛原、近藤、髙野、濱野、山崎、吉田

(自動車係)大澤、大類、瀬戸口、野村

一人ひとりの要求が職場を変える 2026年要求組織アンケート

国公労連は、例年どおり「要求組織アンケート」にとりくみます。

本アンケートは、国公労働者の要求と意識を把握し、26春闘に向けた要求の確立や今後の労働運動に活用することを目的としています。また、未加入者も含めた「対話と学びあい」のツールに位置付け、労働組合の意義などへの理解と共感を得ながら、組織強化・拡大をめざします。

こうして組織された組合員の要求によって、最近では、①定員削減の割合の半減、②初任給などでの大幅な賃上げ、③通勤手当の拡充、④再任用職員の諸手当の支給、⑤非常勤職員の「3年公募要件」の撤廃や休暇制度の改善などを実現できました。

生活改善届かない賃金改定率

総務省が公表した7月の全国消費者物価指数(総合指数)は、前年同月比で3.1%上昇し、3%超の上昇は8か月連続です。厚生労働省が公表した6月の実質賃金は前年同月比で0.8%減少し、物価上昇に賃上げが追いつかない状態が長期にわたっています。

財務省が公表した24年度の法人企業統計調査の結果では、資本金10億円以上の大企業が保有する内部留保は過去最高の561兆円に拡大し、前年度から22兆円増加しています。過去最低の実質賃金と過去最高の内部留保という記録を更新しつづけ、そうした産業構造と労働市場の実態が景気の低迷に拍車をかけています。

本年の人事院勧告では、月例給で平均1万5014円の引上げなど、前年につづく賃金改善を実現しましたが、3.62%の賃金改定率は、職場の期待感を相当に下回っています。

厚生労働省が公表した「令和7年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」では、資本金10億円以上かつ従業員1000人以上の労働組合のある企業の平均妥結額は1万8629円、賃金上昇率は5.52%です。

政府は「物価上昇を上回る賃上げ」を推進しようとしていますが、約900万人の労働者に影響する国家公務員の賃金は、それを先導するように大幅に改善されるべきです。民間の春闘相場も下回る賃金改定率では、「若者の公務員離れ」など、人材確保の課題も深刻化させかねません。

アンケート通じて要求の主張を

こうした実態を踏まえれば、労働者がその権利を自覚し、主張することがさらに重要となっています。

また、国家公務員が国民の期待に応えられる労働者として公務・公共サービスを担うためには、職務に専念できる適正かつ安定的な労働条件の確保が不可欠です。職場のあらゆる格差を解消し、すべての国公労働者と組織にとって魅力と持続可能性のある職場環境をめざすことが労働組合の責任と役割です。

下部バナーにアンケート用紙を掲載しています。組合員をはじめ、職場の仲間の一人ひとりの要求と意識が反映されるよう、みなさんのご協力をお願いします。