公務・公共サービス拡充に賛同広がる

【署名紹介議員】過去最多の114人

2024年秋季年末闘争から2025年春闘にかけてとりくんだ「公務・公共サービスの拡充を求める請願署名」は、2024年6月に「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」が一部変更されたものの、政府の定員管理政策の構造が踏襲されていることなどを踏まえ、これまでのスタンスを堅持し、2025年通常国会での採択に向けて、11月中旬から各組織のとりくみを開始しました。

各ブロック・県国公では、国会議員の地元事務所への訪問・懇談を実施し、自らの仕事の重要性と、人員不足などの厳しい職場実態を訴え、増員をはじめとする公務・公共サービス拡充への理解を広げてきました。

また、3月7日には永田町の議員会館で一斉要請行動を展開し、各地域から上京した仲間が165人の議員事務所を訪問し、請願署名に対する理解を求めました。さらに、各単組本部の協力も得ながら、5月中旬までにほぼすべての国会議員への要請行動を完遂しました。

署名は衆・参両院で2万9189筆を第217回国会に提出し、内閣委員会に付託されましたが審査未了による「保留」の取扱いとなり、今年も請願採択には至りませんでした。

しかし、このとりくみを開始した2017年に48人だった紹介議員は年々増え続け、今年は新規25人を含む114人(昨年107人)となりました。また、各ブロック・県国公の熱心なとりくみの結果として、紹介議員ではなくとも「請願の趣旨やみなさんの運動には賛同する」との議員も多く、着実に私たちのとりくみへの理解が広がっています。私たちの運動が後退することなく、公務・公共サービス拡充に向けて前進していることを確信できる結果となりました。

国家公務の職場は、私たちの運動もあり、少しずつではありますが、増員が図られてきています。しかし、大規模災害への対応をはじめ、国民のニーズに応えるには、まだまだ不十分です。とりわけ、国民と直接向き合って仕事をする地方出先機関への増員が行き届いていません。

国公労連はこれからも、こうした現状を改善するために、総定員法の廃止、定員合理化計画の中止・撤回をはじめとした政府の定員管理政策の抜本的な見直しを訴え、増員による必要な行政体制の確保などを求めるとりくみを継続していきます。これまでの運動の到達点に確信を持ち、増員など公務・公共サービス拡充への理解をいっそう広げていきましょう。

非常勤の仲間が人事院交渉・要求行動

無期雇用化、休暇改善求める

国公労連は7月4日、非常勤職員課題の人事院交渉を実施し、非常勤職員の組合員とともに職場の実態を訴え、2月に提出した「非常勤職員制度の抜本改善に向けた重点要求書」の実現を求めました。

人事院は昨年、私たちの要求に一部こたえ、期間業務職員の再採用に係る「3年公募要件」を撤廃しました。しかし、11月に公表した「Q&A」では、公募によらない再採用の上限回数を各府省独自に設定することを許容するなど、安心して働ける制度を求める職場の切実な声に十分にこたえていません。

交渉では、各単組から、人事院の「Q&A」によって省庁独自の5年公募ルールが作られた実態や、同じ省のなかでも局によって一律公募が実施されるなど運用実態が異なる問題などが追及されました。また、4月から有給化された病気休暇の日数拡大、年次休暇の採用当初からの付与の要求も各参加者から発言があり、人事院の酒井参事官は「強い要望として受け止めた」と回答しました。

非常勤職員の参加者からは、「処遇と研修が不十分。その改善のためにも何より雇用の安定が必要だ。無期雇用化に向けて検討を求める。自治体の会計年度任用職員については政府が常勤化を進めるという方針を打ち出したが、国の非常勤職員については言及がない。人事院としてはどう考えているのか」と追及しました。

人事院は「今後とも職員団体の意見も聞きながら、民間の状況等を考慮し、適切に対処してまいりたい」と回答しつつ、「一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職」という職場実態とは乖離した制度の建前に固執し、無期転換ルールの導入などの雇用の安定化措置の検討には後ろ向きな姿勢に終始しました。

交渉後、昼休みには人事院前要求行動を実施し、交渉内容と残された課題を報告しました。笹ヶ瀬亮司中央執行委員は「人材確保が危機というなら、まず国は恒常的・継続的な業務に従事する8万人の非常勤職員を対象とすべき」と訴え、最後に参加者らは、雇用の安定と処遇改善を求めて人事院にシュプレヒコールを行いました。

学んで、語って、交渉へ!

夏の国公青年セミナーひらく

国公青年フォーラムは6月22〜23日に「夏の国公青年セミナー2025」を都内で開催し、21人の青年が参加しました。

学習会では「当局交渉をめぐる諸問題と留意事項について」を題目に、国家公務員法の交渉に関わる項目(第一〇八条の五)について、国公労連としての捉え方を笹ヶ瀬亮司調査政策部長が解説しました。

次に、交流企画として「ito」(価値観共有カードゲーム)を用いたグループワークを実施。職場で「改善してほしい」と思うことについて、価値観を共有し、改善策を議論しました。

そして、翌日の交渉に備え、グループごとに要求書や訴えたいことなどを確認し、1日目を終えました。

2日目の人事院交渉では、比較企業規模の拡大、ハラスメント対策、青年の健康診断の拡充、マイカー通勤手当の改善などを訴えました。前進した回答はありませんでしたが、人事院は「引き続き、青年の意見を受け止め参考にしていく」と発言しました。

内閣人事局交渉では、人的体制不足による業務の繁忙さ、公務員志望者数の減少、2級係長問題、カスハラなどについて訴えました。前進した回答はありませんでしたが内閣人事局は「ご意見を受け止めて必要なところは共有していきたい」と発言しました。

財務省交渉では、宿舎のリノベーション(特にエアコン、モニター付きインターホンの設置)や共益費高騰の改善などを訴えました。財務省は、予算などを理由に対応しきれない部分はあるとしつつ、「よりよい宿舎にしていきたいという思いを我々も共有している。若手職員のニーズに応える」など前向きな姿勢を見せました。

国公青年フォーラムは、青年の要求実現に向けて、引き続き当局との交渉を強めていくことを確認してセミナーを終えました。

【第三回】個人所得課税の見直しを

第27回参議院議員通常選挙が7月3日に公示され、7月20日投開票で実施されます。参議院選挙では「物価高対策」が最大の争点になっていますが、その一つとして「消費税」をどうするかにも注目が集まっています。今回は消費税について提言内容を紹介します。

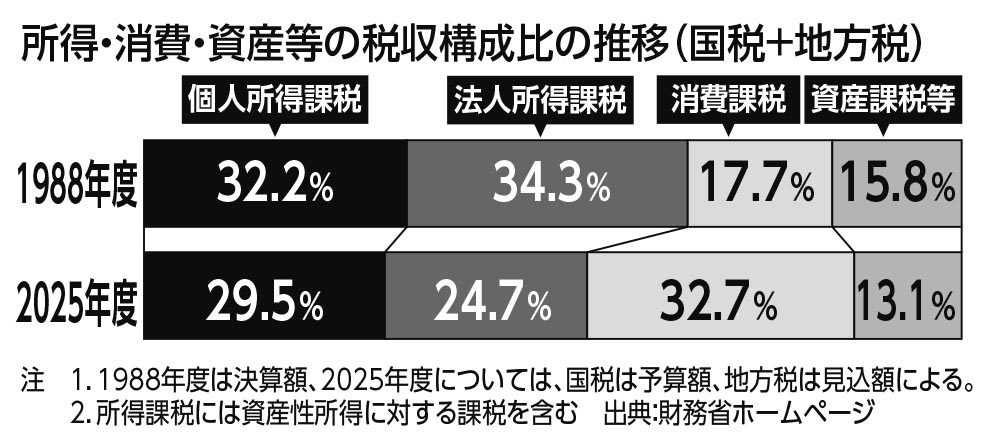

消費税は、景気の影響を受けにくく税収が安定しているとされることから、1989年に社会保障を支える財源として導入されました。導入当初税率は3%でしたが、1997年に5%、2014年に8%、2019年に10%(食料品などにかかる軽減税率は8%)へと引き上げられてきました。その結果、消費税収は、3.3兆円から24.9兆円(2025年度予算)に激増しています。また、税収(国税+地方税)構成比も図表のとおり所得税、法人税を抜いて税収の最も多い税金となっています。

社会保障財源は消費税だけではない

このように、消費税率の引き上げにより、消費税収も増えましたが、社会保障の現状はどうでしょうか。社会保障と税の一体改革(2012年)においては、消費税を社会保障目的税化とし、全額社会保障4経費(年金、医療、介護、少子化対策費用)に充てることが明確化されましたが、医療や介護、年金など社会保障は良くなるどころか、悪くなるばかりです。本来、すべての税金は、憲法に基づき国民の基本的人権を保障し実現するために、すなわち国民の生命と暮らしを守り、平和な国づくりを行うために使用されるべきもので、消費税だけを社会保障の財源にしなければならないという理由はまったくありません。所得税や法人税、さらには富裕税などの新たな資産課税の創設など、租税体系全体のあり方を見直す抜本的な税制改革をつうじて財源を確保することは可能です。消費税の「社会保障目的税化」は社会保障制度の行方と消費税を連動させる結果になってしまいます。つまり、社会保障の水準を維持しようとすると消費税の増税に賛成すべきだとの議論になり、消費税の減税や廃止を要求すると、社会保障の水準が低くても我慢すべきだということになりかねません。

低所得者ほど重い負担

一方、税負担の公平性は最も重要な原則です。しかし、日本の消費税は、所得の低い人ほど負担が重く逆進性の強い最も不公平な税金となっています。2025年国民春闘白書(全労連・労働総研/編)によると、年収200万円以下の層では消費税の負担割合は10.5%となっているのに対し年収2000万円を超える層では1.8%とその格差は約6倍にものぼっています。

これらのことから国公労連は、消費税の「社会保障目的化」に反対するとともに、消費税廃止、当面は税率を5%に引き下げることを求めています。

7月20日投開票の参議院選挙は私たちの生活改善をはじめ要求を前進させるため絶好のチャンスでもあります。それぞれの政党がどんな政策を掲げているのか、その政策は私たちの生活改善に資するかなど、十分に吟味し、私たちの貴重な一票を投じましょう。